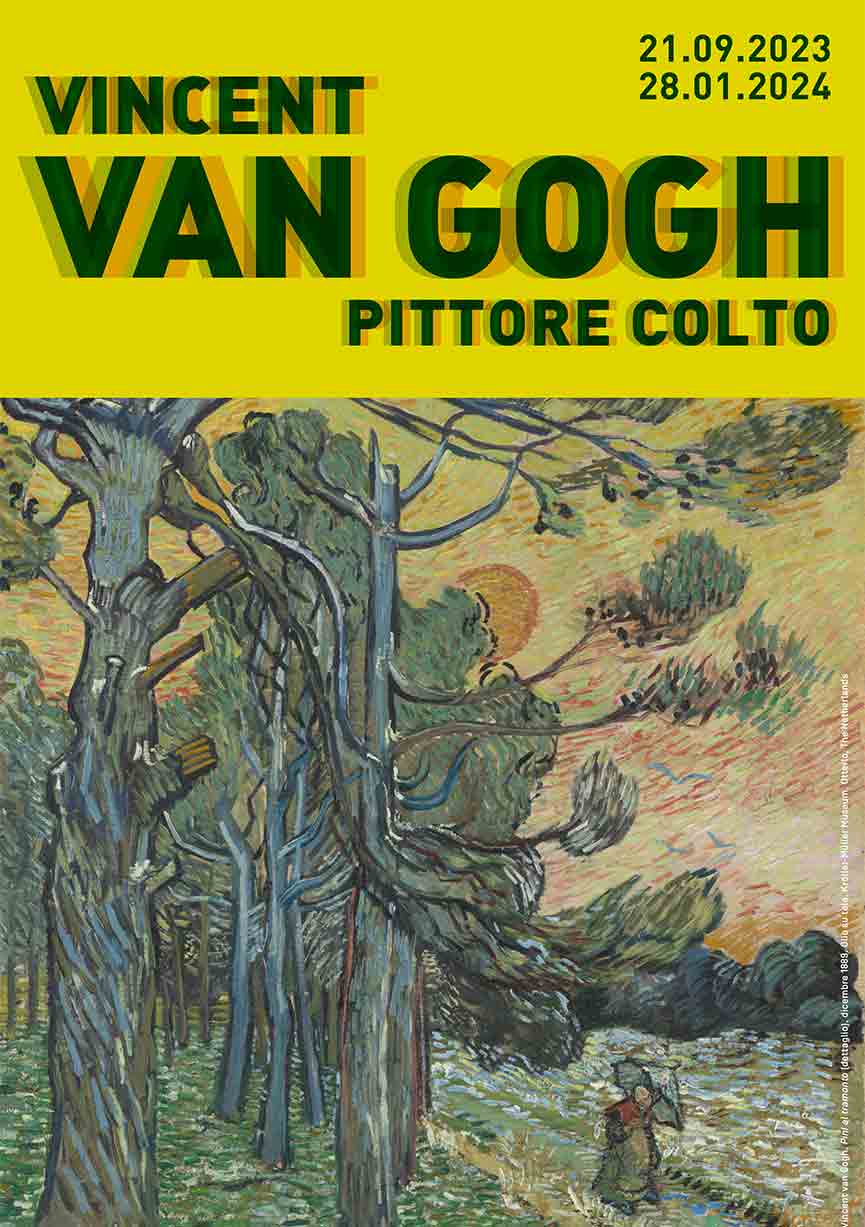

Vincent Van Gogh. Pittore colto - Mudec, Museo delle Culture, via Tortona,

56 - Milano Vincent Van Gogh. Pittore colto - Mudec, Museo delle Culture, via Tortona,

56 - Milano

(Foto: Locandina della mostra)

Mostra in corso dal 21 settembre 2023 al 28 gennaio 2024

Il Mudec propone una mostra che ribalta la prospettiva dello

stereotipo-Van Gogh e presenta un Vincent van Gogh meno outsider e più

sorprendentemente aggiornato sul dibattito culturale del suo tempo: appassionato lettore

e collezionista di stampe, oltre che attento osservatore delle tendenze artistiche più attuali.

Comunicato stampa della Mostra Vincent Van Gogh. Pittore colto

Van Gogh il maestro dei girasoli, Van Gogh il pittore del manicomio e della pazzia suicida, Van

Gogh il solitario artista immerso nella campagna, l’autodidatta senza molti appigli culturali.

Questi sono solo alcuni degli stereotipi che hanno condizionato e ancora condizionano la

narrazione al pubblico del mito di Vincent van Gogh (1853-1890). La tragica dimensione

esistenziale del personaggio viene troppo spesso enfatizzata a scapito di una corretta

conoscenza della vera grandezza creativa del genio olandese.

Van Gogh fu un pittore ma anche un intellettuale estremamente colto; e per comprendere la

complessità della sua personalità, al di là dei più abusati luoghi comuni, è importante e

doveroso mettere a fuoco non solo la sua poetica e la sua tecnica pittorica ma anche la ricchezza

e la profondità degli interessi culturali che sono alla base della sua visione della vita e dell’arte.

Questa mostra, che il MUDEC di Milano presenta al pubblico dal 21 settembre 2023 al 28

gennaio 2024, intende andare proprio in questa direzione: ribalta la prospettiva dello

stereotipo-Van Gogh e presenta un Vincent van Gogh meno outsider e più

sorprendentemente aggiornato sul dibattito culturale del suo tempo: appassionato lettore

e collezionista di stampe, oltre che attento osservatore delle tendenze artistiche più attuali.

Nelle sue lettere troviamo in una riga la più viva testimonianza: “I libri la realtà e l’arte sono una

cosa sola per me”.

La mostra “Vincent van Gogh. Pittore colto”, prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE,

promossa dal Comune di Milano-Cultura con il patrocinio dell’Ambasciata e Consolato

Generale dei Paesi Bassi in Italia, e che vede come Institutional Partner Fondazione Deloitte,

è resa possibile grazie alla collaborazione con il Museo Kröller-Müller di Otterlo, Paesi

Bassi, che possiede una straordinaria collezione di dipinti e disegni del pittore olandese

seconda solo a quella del Van Gogh Museum di Amsterdam. Dal museo olandese provengono

circa 40 delle opere esposte, tra cui straordinari capolavori come gli studi di teste e figure per

I mangiatori di patate, e i disegni di cucitrici e spigolatrici della fase olandese; Moulin de la

Galette, Autoritratto , l’Interno di un ristorante, Natura morta con statuetta e libri, degli anni

parigini (1886-87); Frutteto circondato da cipressi, Veduta di Saintes-Marie-de-la-Mer, La vigna

verde, Ritratto di Joseph-Michel Ginoux del periodo di Arles (1888-89); Paesaggio con covoni e

luna che sorge, Covone sotto un cielo nuvoloso, Pini nel giardino dell’ospedale, Uliveto con due

raccoglitori di olive, Tronchi d’albero nel verde , Il burrone, dipinti durante il suo internamento

all’ospedale di Saint-Rémy (1889-90).

Attraverso un percorso allo stesso tempo cronologico e tematico, l’esposizione propone una

inedita lettura delle opere di Van Gogh che mette in particolare evidenza il rapporto fra la

visione pittorica e la profondità della dimensione culturale dell’artista, attraverso lo sviluppo

di due temi di grande rilievo: da un lato quello del suo appassionato interesse per i libri, e

dall’altro la fascinazione per il Giappone alimentata dall’amore per le stampe giapponesi,

collezionate in gran numero.

Un terzo tema di essenziale importanza per la formazione artistica del pittore fu l’influenza

che su di lui ebbe Jean-François Millet, grande maestro d’arte e di vita per Vincent. La visione

profondamente religiosa della natura di Millet è il modello di riferimento a cui si ispira per la

sua scelta di diventare pittore. La curatela della mostra è affidata allo storico dell’arte Professor

Francesco Poli, a Mariella Guzzoni, ricercatrice e curatrice del fil rouge “Van Gogh. Vivere con

i libri”, che si articola lungo tutta la mostra e Aurora Canepari, conservatore responsabile del

Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova, curatrice della sezione “Van Gogh: il

sogno giapponese. Da Parigi alla Provenza”.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA e I TRE FOCUS.

La mostra racconta la vita artistica e intellettuale di Van Gogh in una successione che segue il

filo cronologico.

Quattro le fasi storiche fondamentali nella vita dell’artista: dal primo periodo 1880-1885 (nel

Borinage, all’Aia, e a Nuenen) al soggiorno parigino nel 1886-1887, dal periodo ad Arles nel

1888-89 a quello dell’internamento nell’ospedale di Saint-Rémy.

Nelle sale le opere provenienti dal Museo Kröller-Müller vengono presentate in dialogo con

il primo fil rouge della mostra, ovvero con una accurata selezione di oltre trenta edizioni

originali di libri e riviste d’arte, provenienti dalla collezione della curatrice e dalla Biblioteca

Malatestiana, disseminati in vetrine a tema lungo tutto il percorso di mostra.

IN OLANDA. LE BRUME DEL NORD

Si parte dalla prima fase della vita di Van Gogh, il periodo olandese, tra le brume del nord

Europa.

Van Gogh arriva a dicembre 1878 nel bacino carbonifero del Borinage in Belgio, dove si

impegna come predicatore evangelico laico nella comunità dei minatori fino al 1880. L’artista

faceva già dei disegni, ma è nell’estate di quell’anno che prende la decisione definitiva di

diventare pittore. Il grande disegno elaborato a tecnica mista (la sua prima opera ambiziosa,

emblematica della sua svolta dalla missione religiosa a quella dell’arte) Le portatrici del

fardello, rappresenta in modo sinteticamente realistico un gruppo di donne che trasportano

sacchi di carbone con le schiene piegate in un paesaggio desolato. Sono il simbolo della fatica e

delle sofferenze che segnano la condizione di vita dei poveri e diseredati della società.

Le vetrine dedicate ai riferimenti letterari ci raccontano di un Van Gogh profondo conoscitore

della Bibbia, costante testo di studio e meditazione durante la sua missione da predicatore laico

tra i minatori e anche dopo. Fondamentali per lui in questo periodo sono opere di scrittori

contemporanei che affrontano grandi temi sociali, come Michelet che, con la sua monumentale

Storia della Rivoluzione Francese, restituisce per la prima volta al popolo un ruolo attivo mettendolo

al centro della dinamica rivoluzionaria, e Beecher Stowe con La capanna dello zio Tom, che

denuncia la condizione degli schiavi in America. E poi anche Dickens, Hugo, e Shakespeare.

Impressionante è il numero di libri letti da Van Gogh, che conosciamo perché continuamente

citati e commentati nelle sue lettere al fratello Theo e agli amici. I temi che più lo coinvolgono

sono: lo sguardo verso i poveri, i diseredati, le ingiustizie sociali; la semplicità, l’umiltà, la fatica

dei lavoratori, la terra, la natura; l’indagine dell’animo umano.

Di grande importanza per la sua formazione è Jean-François Millet, l’artista che, fin dall’inizio

e per tutta la vita, ha influenzato maggiormente Van Gogh. Ed è per tale motivo che un focus

specifico della mostra è dedicato a questo rapporto previlegiato. La lettura della biografia

illustrata che Alfred Sensier dedica a Millet (pubblicata nel 1881) è per il pittore olandese una

rivelazione. La visione profondamente religiosa della natura di Millet diventa il modello di

riferimento a cui si ispira per la sua scelta definitiva di diventare artista. In mostra si possono

vedere dei notevoli disegni di Van Gogh copie di opere di Millet tra cui il celebre Angelus, gli

Zappatori (disegno messo a confronto con un’incisione del pittore francese) e Il Seminatore.

Quest’ultimo è per Van Gogh una figura simbolo della sua missione di seminatore di verità

attraverso l’arte, ed è per questo che diventerà protagonista di molte sue opere successive. Di

Millet è presente in mostra il bellissimo dipinto La fine del villaggio di Gruchy (1856).

Alla fine del 1881 Van Gogh si trasferisce da Etten (dove abitano i genitori) all’Aia, e per

qualche tempo si esercita nello studio del pittore Mauve, suo parente, ma poi interrompe i

rapporti. Nel gennaio 1882 inizia il suo legame con Clasina Maria Hoornik (detta Sien), una

povera prostituta incinta e con un figlio, che intende sposare per salvarla dalla sua condizione.

Il progetto provoca l’indignazione dei famigliari, e dopo un anno e mezzo di convivenza si

separa da lei. Van Gogh raffigura Sien nel famoso disegno Donna sul letto di morte esposto in

mostra.

In questo periodo Vincent vorrebbe guadagnarsi da vivere diventando illustratore: colleziona

quasi duemila illustrazioni che cataloga e studia giorno e notte, in particolare dal The Graphic,

settimanale inglese illustrato. Nel luglio del 1882 Vincent scopre il padre del naturalismo francese

Émile Zola, che diviene più che un preferito, leggerà leggerà “tutto” di lui. Rilegge tutta l’opera di

Charles Dickens, lo scrittore che denuncia la povertà della Londra dei suoi giorni, e ne studia le

illustrazioni.

Dopo aver lasciato Sien nel settembre 1883, trascorre un periodo in solitudine nella regione

della Drenthe e a dicembre ritorna dai genitori a Nuenen (dove il padre era stato trasferito).

Qui, in due anni di intenso lavoro, disegna moltissimo e dipinge circa duecento quadri dai toni

scuri e terrosi. Realizza delle nature morte come I nidi, i paesaggi, e una serie di studi di teste

e ritratti di contadini. E realizza la sua prima grande composizione, I mangiatori di patate.

A Nuenen Vincent studia in modo sistematico la Grammaire des arts du dessin di Charles Blanc,

un testo fondamentale per la conoscenza degli effetti pittorici della legge del contrasto

simultaneo dei colori complementari, già utilizzata da Delacroix e alla base della tecnica

neoimpressionista di Seurat e compagni, che influenzerà anche Van Gogh a Parigi.

A PARIGI. LA VILLE LUMIÈRE

Il periodo parigino - che dura due anni, dal febbraio 1886 al febbraio 1888, segna una svolta

fondamentale della sua ricerca. Grazie a Theo, direttore di una filiale delle Gallerie Goupil, entra

in contatto con l’ambiente artistico più avanzato, quello degli impressionisti e

neoimpressionisti. Nella sua pittura scompaiono le drammatiche tonalità scure e i temi sociali

più pauperisti, e la sua tavolozza diventa cromaticamente più viva e luminosa con

l’adozione di una tecnica impressionista e “pointilliste” elaborata in modo molto personale.

Anche la mostra al Mudec si accende cromaticamente nell’allestimento, come a

sottolineare l’enorme cambio di passo del periodo parigino.

Grande è la curiosità di Vincent per tutti gli aspetti della cultura. In particolare, conosce a fondo

la storia dell’arte anche delle ultime tendenze, attraverso manuali, monografie, riviste, stampe

originali e riproduzioni e visite di musei e gallerie. Frequenta per breve tempo lo studio del

pittore Fernand Cormon dove incontra Henri Toulouse-Lautrec e Émile Bernard che diventano

suoi amici. Insieme a Bernard e Paul Signac va a dipingere paesaggi a Asnières.

Per evidenziare il rapporto con la pittura neoimpressionista, in questa parte della mostra sono

esposte, accanto ai quadri di Vincent, due vedute di Montmartre di Maximilien Luce, e un

dipinto di Paul Signac.

In omaggio ai romanzi parigini, i libri diventano anche soggetti dei suoi quadri. Nella luminosa

Natura morta con statuetta e libri (1887) vediamo al centro Bel-Ami di Guy de Maupassant e

Germinie Lacerteux dei fratelli Goncourt che considera dei capolavori perché raccontano “la vita

così com’è”.

Ad attirare magneticamente l’attenzione, fra i quadri parigini, spicca l’eccezionale Autoritratto

(1887), uno dei più intensi in assoluto, dipinto con tonalità chiare e pennellate tratteggiate.

In quel periodo Parigi era invasa dal fenomeno del Giapponismo, che non risparmiò di

certo Van Gogh.

Il termine “giapponismo” viene coniato nel 1872 dall’artista Philippe Burty, per definire il

fenomeno di fascinazione per il Giappone che ha interessato gran parte degli artisti europei alla

fine del XIX secolo. In particolare, a Parigi si sviluppò rapidamente, grazie alla partecipazione

del Paese del Sol Levante alle Esposizioni Universali tenutesi nel 1867 e 1878, e alla presenza

di negozi come La Porte Chinoise, di mercanti come Siegfried Bing, (specializzato in pezzi

giapponesi e fondatore della rivista “Japon Artistique”) e di caffè alla moda come Le Divan

Japonais e il Café Tamburin.

La frequentazione di questi ambienti, assieme alle letture sulla cultura e l’arte giapponese,

fecero nascere in Van Gogh un forte interesse per le stampe giapponesi, che saranno una

fonte di ispirazione per la sua pittura e di cui diventa appassionato collezionista.

È quindi nelle sale ‘parigine’ della mostra che si innesta il terzo fil rouge del progetto

espositivo del Mudec, ovvero la passione per il Giappone.

In mostra sono esposte una quindicina di stampe giapponesi, e xilografie originali di

maestri come Hiroshige e Hokusai, provenienti dal Museo Chiossone di Genova, che conserva

la più importante collezione di stampe ukiyoe in Italia.

In questa sezione sono esposte quattro opere di Utagawa Hiroshige, Kastukawa Shunsen e

Taki Katei, nonché il famoso volume illustrato Cento vedute del Monte Fuji di Hokusai,

rappresentative delle tipologie più amate nel collezionismo delle stampe giapponesi, che

circolavano a Parigi alla fine dell’800. Questi indiscussi capolavori della storia dell’arte

giapponese furono materia di studio e di ispirazione per Van Gogh, oltre che oggetto del suo

collezionismo, influenzando la sua produzione artistica degli anni seguenti.

Dall’editoria parigina arrivano importanti volumi illustrati dedicati all’arte giapponese, su cui

Van Gogh studiò. L’art japonais di Louis Gonse, storico dell’arte e collezionista, è il primo

studio approfondito sull’arte giapponese pubblicato in Francia nel 1883 – opera di riferimento

del periodo. Il volume presentato in mostra è l’edizione speciale ristampata nel 1886 in 50 copie

per Sigfried Bing, il maggior mercante d’arte giapponese di Parigi, dove Vincent passava intere

giornate alla ricerca di stampe da collezionare (ne acquisterà più di 600).

IN PROVENZA. LA RICERCA DELLA LUCE

Van Gogh si trasferisce ad Arles nel 1888, alla ricerca della luce.

Ad Arles affitta delle stanze nella “Casa Gialla”, dove sogna di fondare una comunità di artisti.

Lontano da Parigi, a contatto con la natura la sua pittura ha un’evoluzione decisiva e si

caratterizza per una straordinaria vitalità cromatica e luminosa. Dipinge paesaggi della

campagna circostante (con alberi in fiore e campi di grano) delle marine a Saintes-Maries-de�la-Mer, scene notturne di caffè, interni della sua stanza, nature morte come quelle famose con i

girasoli, autoritratti e ritratti di personaggi del posto (i coniugi Ginoux, il postino Roulin, lo

Zuavo, la Mousmé…). Il 23 ottobre del 1888 arriva ad Arles Paul Gauguin. I due pittori vivono e

lavorano insieme, ma il sodalizio dura sono fino al 23 dicembre, quando dopo una lite Van Gogh

si taglia un orecchio. L’artista si rimette dalla crisi e riprende a lavorare, ma l’8 maggio decide

volontariamente di essere internato nell’ospedale psichiatrico di Saint-Paul-de-Mausole vicino

Saint-Rémy.

Come nel periodo parigino, anche nella sezione dedicata ad Arles ritorna il fil rouge del

Giapponismo, che in questo ambiente Van Gogh declina in modo assolutamente atipico e con

risultati insoliti; del resto, un suo famoso commento su Arles è “mi dico sempre che qui sono in

Giappone”. La Provenza, con la sua natura incontaminata, il sole più forte, i colori più vividi, era

per Van Gogh il ‘suo’ Giappone, equivalente di quel paradiso rurale che intravedeva nei paesaggi

di Hokusai e Hiroshige. Ad Arles Van Gogh riceve da Theo i primi due numeri di Le Japon

Artistique, nuova rivista mensile curata da Sigfried Bing che racconta vita e costumi, arte e

artigianato giapponese, uscita a Parigi nel maggio del 1888. Le sue copertine diventeranno

iconiche, e molte delle magnifiche tavole a colori sono fedeli riproduzioni di stampe ukiyoe. In

mostra vengono presentati a confronto alcuni fogli tratti dalla rivista e stampe originali dei

maestri giapponesi Hiroshige, Hokusai, Shunsen, che lo stesso Van Gogh commentava con

ammirazione nelle lettere al fratello Theo.

In mostra sono esposti paesaggi straordinari come Salici al tramonto (1888), Frutteto

circondato da cipressi (1888), La vigna verde (1888), dalle quali è possibile intuire il nuovo

approccio ai colori e alle forme che Van Gogh mette in pratica as Arles, e uno dei ritratti più

famosi, quello di Joseph-Michel Ginoux (1888), il proprietario del Café de la Gare di Arles,

amico dell’artista. Il dipinto viene qui presentato a confronto con due stampe giapponesi di

Utagawa Kunisada e Toyoharu Kunichika. Sono ritratti di attori del teatro kabuki, tipologia

che ha sicuramente influenzato la produzione di ritratti di Van Gogh, con i loro colori intensi e

senza sfumature e le campiture solide, delineate da forti contorni neri.

A SAINT-RÉMY. OSPEDALE DI SAINT-PAUL-DE-MAUSOLE

Nell’ospedale di Saint-Rémy Van Gogh ha a disposizione una stanza per dipingere. È colpito da

frequenti crisi allucinatorie, ma nei periodi di relativa tranquillità dipinge con straordinaria

intensità espressiva scorci del giardino dell’ospedale (come Tronchi d’albero con edera, Pini

nel giardino dell’ospedale, Tronchi d’albero nel verde, Pini al tramonto); paesaggi di cipressi e

uliveti nei dintorni (come Uliveti con due raccoglitori di olive); meravigliose scene notturne,

e anche delle copie libere di opere di maestri amati come Delacroix, Rembrandt e Millet.

Quando decide di entrare volontariamente nella clinica psichiatrica di Saint-Rémy, Vincent

ritorna alle vecchie letture. Nei primi tempi non può uscire dalle mura dell’ospedale. Vuole

rileggere tutto di Shakespeare, così chiede a Theo di inviargli l’opera completa nell’edizione

di Dicks da uno scellino, presentata in quest’ultima sezione di mostra, nella vetrina dedicata

ai libri.

Nelle opere di Van Gogh di questo periodo si fa sempre più forte il riferimento visivo agli

stilemi delle stampe giapponesi: non un confronto puntuale perché non si tratta dello stesso

soggetto, ma un riflesso molto forte a modelli iconografici orientali, come ci ricorda il confronto

fra Paesaggio con covoni e luna che sorge e la Luna Autunnale a Ishiyama di Hiroshige o Il

burrone (Les Peyroulettes) e Sull’isola di Enoshima sempre di Hiroshige. Il dialogo tra l’opera

Tronchi d’albero nell’erba e la stampa di Hokusai Il passo di Mishima nella provincia di Kai, tratta

dalla famosa serie delle Trentasei vedute del Monte Fuji, ci conferma che per Van Gogh è ormai

completamente interiorizzata la lezione giapponese, che egli ha fatto parte vibrante del suo

linguaggio.

La sua pittura incomincia a suscitare un certo interesse. All’inizio del 1890 espone al Salon

Les XX di Bruxelles ed esce un articolo molto positivo su di lui scritto dal critico Albert Aurier.

Nel maggio 1890 torna a Parigi dal fratello che ha avuto un figlio, e poi si trasferisce a Auvers�sur-Oise, dove il 27 luglio si spara un colpo di pistola, e muore due giorni dopo.

La mostra al Mudec “Vincent van Gogh” ci fa scoprire un artista colto, che andava per musei,

caratterizzato da un amore sconfinato per la lettura che lo accompagnò per tutta la vita, con

obiettivi diversi – impiegato nelle gallerie d’arte, predicatore, pittore – ma sempre con un gran

desiderio di imparare, capire, servire la gente, trovare il modo di essere utile all’umanità. Un

cavaliere del socialismo utopistico di quel tempo che, come Millet, considerava il contadino un

‘uomo spirituale’ perché a contatto – più di altri - con la natura e la terra, e perché più che in

qualsiasi altro essere vivente o in qualsiasi altro luogo del mondo, era sui volti anneriti dei minatori

e nelle mani rovinate dei contadini che Van Gogh vedeva manifestarsi la presenza divina più vera,

quella che non smise mai di ricercare.

Il percorso espositivo sarà arricchito da un’opera audiovisiva a cura di Karmachina. Una sala

immersiva, dove una composizione di libri aperti inviterà il visitatore a entrare nella mente

di Van Gogh, nel suo universo di suggestioni e ispirazioni letterarie e artistiche. Un archivio

audiovisivo che raccoglie schizzi, illustrazioni e dipinti, ma anche citazioni tratte dalle sue

lettere. Un omaggio inedito al Vincent collezionista e archivista, grande lettore e

sperimentatore.

Il catalogo della mostra “Vincent van Gogh”, edito da 24 ORE Cultura, è disponibile presso il

bookshop della mostra, nelle librerie e online.

Informazioni utili per la visita

Orari: lunedì

dalle 14.30 alle 19.30; martedì, mercoledì, venerdì, domenica dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso

un'ora prima della chiusura). Giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30.

Biglietti: intero €

16; ridotto € 14.

Telefono:

+39.02.54917

E-mail: info@mudec.it

Sito web: Mudec |